電気電子システムコースでは,いま話題のIoT,人工知能,自動運転をはじめ,半導体,電子デバイス,LSI,画像処理,電力システム,ロボット,医療,高速通信など,急速に発展を続けている分野をカバーしています。本コースでは幅広い専門分野を効率よく学習するため,<物性デバイス・電気エネルギー・電気電子システム・知能電子回路>の4つの専門分野の教育・研究を行っています。

電気電子システムコース 紹介動画

物性デバイス講座

新しい半導体や光・電子デバイス,そしてデバイス作製プロセスを研究開発する分野

Keywords

- LED・光センサー

- レーザー光

- 半導体

- グラフェン

- 半導体電子デバイス

- プラズマエレクトロニクス

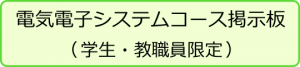

次世代LED・光センサーの開発

IoT 社会では,その情報収集においてLEDや光センサーは大きな役割を果たします。髪の毛太さの10万分の1程度のナノメートル程度の寸法をもつ構造を使うと,殺菌やウイルス検出・除去といった医療応用に展開できる紫外LEDや,位置や状態が検出可能な様々な小型光センサーへの展開が期待でき,LEDの新しい価値を創造する事ができます。この実現のため,光の波長よりも小さな周期ナノ構造がつくる新しい光現象の開拓とデバイス開発に関する研究を行っています。

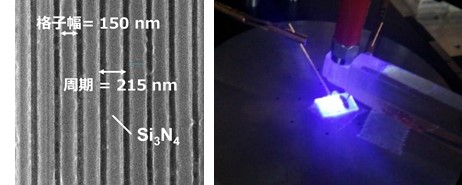

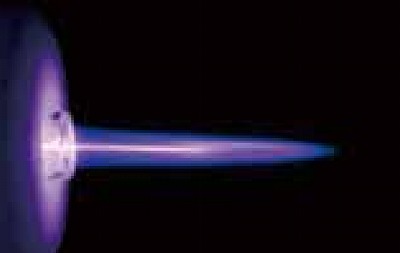

光を用いた材料の加工

レーザービームといえば写真のような強い強力な光を思い浮かべると思います。そのレーザー光を使って材料を加工する研究を行っています。対象とする材料は電子機器に使われている半導体材料を中心とし,光を用いた半導体機器の製造法の確立を目指して研究しています。その他にも,なぜ光によって材料が加工されるのかという基礎的な研究もしています。

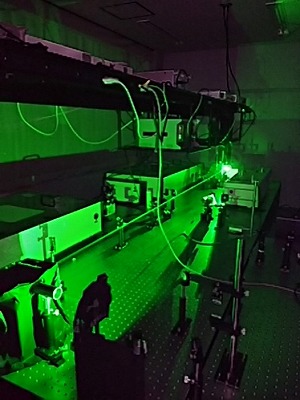

各種半導体の結晶成長

現在の半導体デバイス(トランジスタ,LED,太陽電池など)のさらなる高性能化のためには新しい半導体材料の高品質な結晶作製が必須です。そこで以下のような半導体の結晶成長に取り組んでいます。① 紫外LEDの発光効率向上のため,その基板として使用可能なAlN結晶の成長 ② 次世代パワーデバイス用材料として注目されているGa2O3の簡便な方法による結晶成長 ③ 高効率な太陽電池を目指した,シリサイド(珪化物)系半導体の結晶成長

ナノカーボン材料・グラフェンの研究

我々の研究室では,ナノカーボン材料であるグラフェンの研究を行っています。グラフェンは2010年にノーベル物理学賞の対象となったナノ材料で,史上最速の電子材料,地上最強の構造材料として知られ,非常に魅力的な素材です。当研究室では,SiC基板上に大面積・単結晶グラフェンを作製する技術を確立し,バイオデバイスやテラヘルツデバイスといったポストシリコンデバイスの研究開発を行っています。

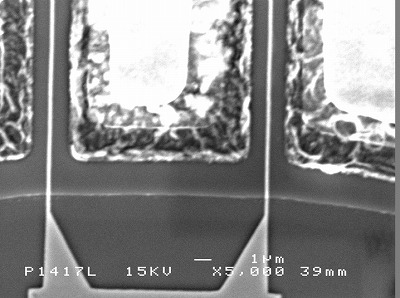

ワイドバンドギャップ半導体電子デバイスに関する研究

マイクロエレクトロニクスの恩恵を通信,家電,照明,パワーエレクトロニクスなどの分野に展開するには,高電圧,高出力が必要となります。微細化と同時に高電圧を維持するには,シリコンの特性では不十分で,ワイドバンドギャップ半導体が必要となります。本研究室では,窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ半導体材料で,マイクロ波通信やパワーエレクトロニクス応用を目指したトランジスタ,ダイオード,化学センサ,集積回路などの研究を行っています。

微細ゲート窒化ガリウムトランジスタ

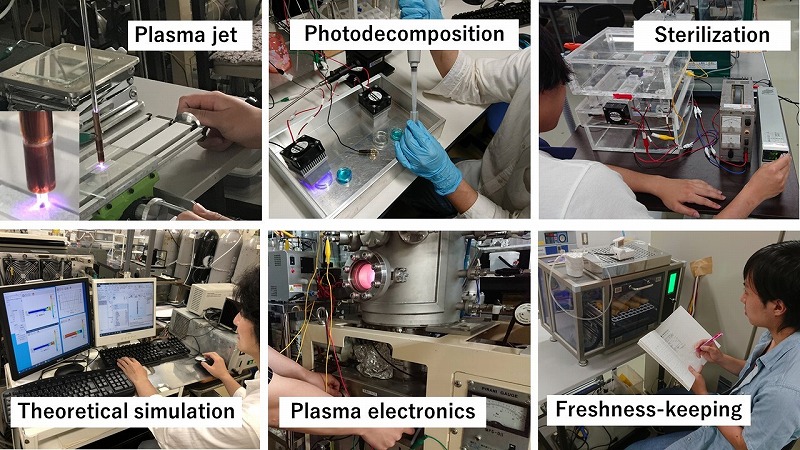

プラズマエレクトロニクス −半導体とライフサイエンスへの応用−

スマートフォンにはナノスケールのトランジスタが使われています。この作製には,薄膜成長や微細加工といったプラズマエレクトロニクスが不可欠です。更なる高集積化や性能向上に向けて研究を行っています.また環境浄化や再生可能エネルギー創成のために,プラズモン誘起型光触媒や光触媒型太陽電池の開発研究も行っています。更にLEDを併用し,殺菌・抗菌、鮮度保持、植物生育といったライフサイエンスへの応用研究も展開しています。

電気エネルギー講座

電気エネルギーの発生・輸送と動力へのエネルギー変換・利用法に関する分野

Keywords

- モータ

- ロボット

- 電気自動車

- パワーエレクトロニクス

- クリーンエネルギー

- 電力システム

プラズマやパルスパワー技術の応用

放電や高電圧により発生するプラズマやパルスパワーの技術は様々な分野で活用できます。プラスチックなどの材料表面に特別な機能を持たせたり,殺菌や脱色をしたりできます。またオゾンを生成して水が使えないときのドライ洗浄や捨てられた電子回路基板から貴金属などの貴重な資源を取り出す技術にも利用可能です。私たちの研究室では,これら以外にもプラズマやパルスパワーを使った排ガス処理・水処理などの環境技術,生体への影響の解析,新たながん治療方法やその他の病気の予防・治療技術の開発,バイオマス燃料製造技術の開発等について研究しています。

パワーエレクトロニクス技術を応用した電力システムの研究

自然エネルギーの利用拡大に期待が寄せられる一方,災害時も含めて社会で必要とされる電気エネルギーを確実かつ効率よく送り届けることが電力システムに求められています。当研究室では,パワーエレクトロニクスを応用した制御技術を中心に,特に,洋上風力発電などで期待されている多端子直流送電や,電気自動車が身近になった近未来の電気エネルギー利用社会を対象として研究を行っています。

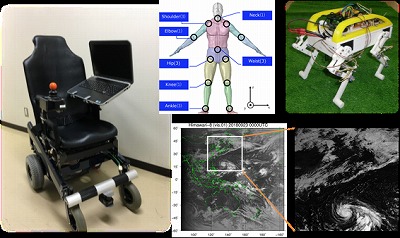

知的な情報処理技術を応用したモノづくり

我々の身の回りには,加速度センサ,地磁気センサ,GPS,カメラなど,実に様々なセンサがあふれています。また,これらのセンサと通信によって得られる情報を組み合わせることで,自動車の自動運転やロボット遠隔操縦などを実現することができます。私たちの研究室では,情報を知的に処理する技術の研究を通じて,自律型移動ロボットの行動制御やレスキューロボットのモーションコントロール,電動車いすやパワーアシスト装具などの福祉機器の制御,さらには,太陽光発電や風力発電などの出力予測および制御などの研究・開発を続けています。

電気電子システム講座

電気電子回路を駆使して,対象物(生体や物体)の様々な情報を測定・解析し,対象物の状態を最適にコントロール(制御)するための技術,また高速データ伝送を行うための技術に関連する分野

Keywords

- 光通信システム

- 制御システム

- 生体医工学

- 生体信号処理

情報化社会の要となるディジタル通信技術

今日,我々は携帯電話やスマートフォン,タブレット端末等を利用して様々な情報をやり取りすることができます。近年では,動画などコンテンツ自体の大容量化に加え,家電やセンサ等の様々な物がインターネットに接続されるIoT時代の到来により、ネットワークでやりとりされるデータ量は爆発的に増加するとともに、インターネットの範囲も海中、宇宙に広がりつつあります。近年の通信データ量の急増に対応するためには、光ファイバ通信網のさらなる大容量化、海中/宇宙で利用される光空間通信技術が必須です。本講座では,アクセス系,幹線系通信の需要増加に応える超大容量長距離光ファイバ通信技術と、移動体水中光無線通信技術の研究を行っています。

位相感応型光増幅の実験 |

移動体水中光無線通信技術の実験 |

物作りに欠かせない制御理論

対象物を思い通りに動かすためには外部からどのような操作を加えたらよいのかを系統的に考えていく学問を制御工学と呼んでいます。制御する対象としては機械的な装置,電気的な装置,化学的な装置などがありますが,さらにそれらが複雑に組み合わされて一つの機能をもつもの(たとえば工場全体など)もあります。そしてその技術は,製品そのものに内蔵されることもあれば,製品を生産するために利用されることもあります。私たちは,制御する対象の特性を数式モデルで表現し,要求される性能を満たす制御をどのように行っていくべきか理論的に探究するとともに,様々な制御システムの解析・設計に関する研究を行っています。

電気電子工学と医学のコラボレーション生体医工学

年々高度化している医療技術ですが,その一翼を担っているのが電気電子工学をはじめとする様々な理工学技術です。健康の維持増進,そしてより安全で身近な医療のために,患者などの利用者にとって少ない負担で,医療従事者にとっても使いやすい診断・治療支援技術の開発が望まれています。私たちは電気電子工学的なアプローチで,新しい診断・治療支援装置の研究開発を医歯薬学研究部や学外の医療施設と共同で行っています。例えば,いびき・腸音などの生体音や脳波といった生体信号を様々な信号処理技術やAIを用いて検査する方法や,各種センサを用いた飲み込み機能評価装置,循環器評価装置などの研究開発に取り組んでいます。また電気電子工学技術を用いた歯の再生医療に関する研究も行っています。

知能電子回路講座

電子回路の解析・設計方法やコンピュータ等の知能を持つハードウェアとソフトウェアの効率的な実装技術を研究する分野

Keywords

- アナログ電子回路

- 高信頼性LSI設計

- 情報処理システム

- 深層学習

- 脳型コンピュータ

- カオス

IoT、自動車、… 応用広がる電子回路の信頼性を保証する検査・設計技術

電子回路の主要部品である集積回路(IC,LSI)には多いもので数十億ものスイッチ(トランジスタ)が含まれるようになっています。製品に使用する前に,それらのスイッチが正しくON/OFFできるか,電力消費に異常がないか,などをチェックしなければなりません。欠陥のある集積回路を使うと,誤動作や性能劣化などの問題が現れます。また,IoT,AI技術の進展で,電子回路の応用範囲が,自動車,医療機器,インフラなどへ広がっていることから電子回路の信頼性への要求が高まっています。不良品を選別するコスト(時間・費用)を抑えるための検査手法や,検査・劣化検知を容易に行うための回路設計などの研究を行なっています。

電子回路による脳情報処理機能の開発

最近の携帯電話では,音声によってメールがチェックできる,写真が撮れるなど会話によって携帯電話の操作が可能な機能が開発され話題になっています。20年後,30年後には今からでは想像もできないような形状・機能を兼ね備えた携帯電話に代わる新しい携帯情報システムが登場していることでしょう。私たちの研究室では,現在の脳科学で解明されている機能を人工ニューラルネットワークに応用することで,創造や学習などのより高機能な情報処理をするシステムの開発をコンピュータシミュレーションおよび回路実装により行っています。みなさんも私たちと一緒に未来の携帯情報システムに,夢の詰まった技術を載せられるような研究をしませんか?

特定用途向け電子回路の設計と開発

皆さんの身近な生活で,「スマート家電」と呼ばれる製品をよく耳にするようになったのではないでしょうか?この「スマート」を実現するためには,様々な電子回路の設計技術が必要となります。例えば,スマートウォッチ(腕時計)やスマートフォン(携帯電話)は,小型でも多様な機能が利用できます。これは,今日まで集積回路(LSI)が大きく進歩したからです。LSIを小型で省電力に設計することで,綺麗な映像の鑑賞,健康管理や音声認識などを「スマート」に実現しています。当研究室では,さらに小型で省電力なLSIを設計するための方法やより綺麗で賢く映像を処理するための研究を行っています。